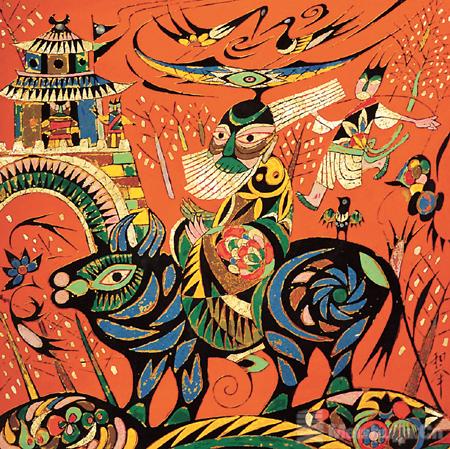

老子出关(大漆) 王和举

大漆泛称中国漆,又名生漆、天然漆等,漆文化是亚洲区域所共有的,具备鲜明自然特色的别致文化,而现今所能观览到的最古老的漆文化,亦是来自跨湖桥遗址(今中国杭州市萧山区湘湖),距今已有8000多年历史。“漆”不仅是一种可作为造物材料的媒材,具备独特的收藏价值,同时还构建了人类与自然间、传统与当代间持续对话的可能和生生不息的命脉传承。

作为福建第一代漆画艺术的开拓者、创新者,王和举不仅关注中国古代漆器,还对中国传统文化、当代媒材和言语转换有着强烈的探索心。如果说自然赋予人类造物之天然材料,那么,透过采漆、割漆、漆器、漆画等方式便构建了一种艺法自然、物我合一的心境。

7月16日到9月16日,由沈绍安漆艺博物馆主办,闽江学院美术学院、福建省美术馆、福建省美协漆画艺委会、福州市漆艺研究会协办的“诗境——王和举漆画艺术展”,在福建省福州市沈绍安漆艺博物馆举办。展览以“诗境”为主题,分为“蕴籍”“行吟”“予漆书”三大篇章,全面回顾了王和举的艺术生涯,重点展出了其多件标志性作品,包括“九歌”系列、《老子出关》及《火烧赤壁》等,这些作品不仅展示了他在漆画技法上的非凡造诣,更体现了他对中国传统文化的深刻理解及对现代艺术表达的独到见解。纵观王和举的漆艺表达,不难发觉隐藏在其创作背后的是一种通过不断打磨、不断造境而锻造的漆性,以及一种融于东方血脉深处的、具备鲜明传统文化特色和生命根性的自然造物精神。王和举的漆画,不仅是一位从艺多年的漆艺创作者最扎实根底的直接例证,同时,还是一种养身养心,不离根本的漆者自在。

王和举的漆画《老子出关》,以陕北剪纸为其视觉形式骨架,以关中刺绣色彩为主体表达,红色的背景与黑底彩纹的人物、动物等形成视觉刺激感与图式冲突感。该作于1989年参加第七届全国美展时获铜奖并被轻工部收藏。王和举将“老子”剪纸化,以一种俏皮却又带有中国传统文化特色和鲜明地域特点的构建方式呈现,人物稳坐于牛之上,其头上又有神似仙鹤等形象,远处立有城楼。起于现实,不止于现实,从始发意义上呼应了出自陕西的故事之点,具备浓厚的陕西风味;同时,亦在现实与神话间构建了一种融于文化叙事体系,却又超于常规叙事体系的神秘感。

当人与动物、历史城墙与现实技法、自然材质与现实可视之作被王和举以漆人之心之手融为一体、相互叠映之时,生动又别致的“共生”关系被建构。这不仅是源于自然之物的馈赠,还是始于匠人之心的纯粹,同时更是对于赓续传统文化和交融当代文明的创新。

王和举亦钟爱楚文化,在他看来,楚文化是漆艺术的文化根源,而楚汉也是中国漆文化史中不可忽视的黄金时代。漆是充满历史感与温度感的,而漆艺则兼具故事性和自然性,楚文化里的漆艺术不仅具备别致的气息,亦蕴藏着一种肆意的张扬和瑰丽的浪漫,是神秘的,也是厚重的。而王和举的《九歌·云中君》便是以屈原《九歌》中的一首楚辞为创作缘起。

画面中心为一侍女所驾的,是由中国古代神话动物之一的龙所牵拉的车,云中君端坐其上。整体形象并非居于陆地之上,而是契合了云中之神的特性,奔腾于云端。画面虽非单一配色,但仍具备一种大漆风格的浪漫和“无着”的素雅。王和举的《九歌·云中君》是静的,静于纵然世事千帆过,云中仍留几回音的绵长。他的大漆创作又是动的,动于传统文化通过当代手法的传神呈现,以及由对文化的渴望、对漆的诉求所激发的迤逦图式。如果说神话中的云中之神是飘忽的、不可触的,那么王和举的漆体云中之神,便是与故事融合,又拉近神性、人性、传说、现实的观念途径。

歌起,情至,漆落,形成。

漆之自然,情之所至。无论是对于漆文化的承袭和创新,还是对于格物致知的参悟和贯彻,王和举无疑是将自身与漆融为一体,每一漆、每一艺,不仅是他和自然持续对话,和艺术日日相伴,还是以文化入漆,为物之媒介赋予艺术性的同时,又兼具浓厚的民族文化特性。此时,神话已然不仅仅是神话,而是拉近畅想与现实、历史与今日、神话与人身之间的绳索。在王和举多年从事漆艺术创作的过程中,器物、器形、文化符号、视觉媒介不再仅仅存于所诞生或高潮的时代,而是被他以跨界交融的形式,塑造了与时代并生之美的喜悦。王和举对于漆语最质朴的求索,亦是其观事物之貌后,漆、物、心、艺四者合一的自在。

物外诸相,皆可见。

物里乾坤,人自知。

王和举以无拘漆形,塑心底漆情,以诚挚心境,凝方寸匠心。